Nous sommes des botanistes amateurs.

Si vous remarquez des erreurs, toujours possibles, dans la détermination de nos plantes, merci de nous le signaler en commentaire

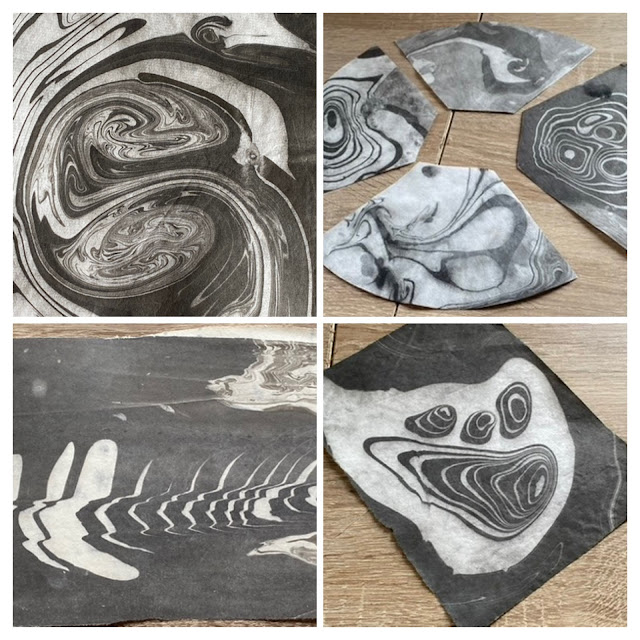

Dominique C. et Claude nous ont proposé un atelier "suminagashi"

Détail ci-dessous, et pour la première fois notre atelier filmé par Jean Paul! Voici le lien vers le documentaire!

https://www.youtube.com/watch?v=hDp1fKFctw4

L'origine des encres flottantes

Les moines bouddhistes créent cette technique, sous le nom de suminagashi**, au XIIème siècle, pour agrémenter leurs livres de calligraphie.

(**"sumi" désigne l'encre, qui est de la suie de pin brûlé (charbon de bois) et "nagashi" signifie flotter)

Cette technique, qui est l'ancêtre de la marbure, nous est parvenue par la route de la soie, reprise en couleur par les Turcs sous le nom d'ebru.

On retrouve donc souvent ces motifs en couverture ou à l’extérieur d’un livre ancien.

C'est un art délicat mais néanmoins assez instable et aléatoire, ce qui fait son charme.

Le saviez-vous ? Cet art était notamment utilisé sur les documents officiels pour qu’ils ne soient pas falsifiables. L’Ebru est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2014.

En lien avec la nature, cette technique fait penser à l'écorce des arbres, à certaines pierres...

Cette technique est propice à la méditation au Japon.. Inutile de vous dire que les brins d'herbe ont plus papoté que médité...

Mais quelle est cette technique?

Nous créons des ondes sur l'eau, provoquant une encyclie (nom donné aux cercles qui se forment à la surface de l'eau lorsqu'on y laisse tomber un corps)

Traditionnellement, l'encre se présente sous forme de bâton qu'il faut diluer dans un peu d'eau, sur une pierre à encre, appelé Suzuri.

MATÉRIEL UTILISÉ AU JAPON :

Encre de Chine, papier de riz, 2 pinceaux, 2 petits ramequins pour y mettre de l'eau et de l'eau savonneuse, 1 bac à eau.

Nous avons devant nous une bassine d'eau, du papier, deux encriers, l'un avec de l'encre, l'autre avec de l'eau savonneuse, un pinceau et une pique (ou un deuxième pinceau)

Il convient de tenir le pinceau droit... Nous trempons très délicatement le pinceau dans l'encre, et allons effleurer la surface de l'eau.

Un cercle se forme.. Vite, nous piquons dans ce cercle avec la pique trempée au préalable dans l'eau savonneuse... et nous répétons ces gestes jusqu'à obtenir un graphisme marbré qui nous convienne... Nous pouvons souffler sur l'eau pour obtenir un effet différent.

Sitôt le motif obtenu, nous posons le papier souhaité au-dessus de la surface de l'eau afin de "fixer" le motif. Si le papier est du papier de riz, nous le retirons aussitôt, et le faisons sécher.. Si c'est un autre support papier, nous le laissons une minute en contact avec la marbrure.

à noter :

- la couleur est plus présente sur un papier de riz

- Nec plus ultra : une presse était mise à notre disposition pour sécher nos papiers... On ne se refuse rien!!!

Chaque motif créé par les brins d'herbe s'adresse à notre imagination...

Nous faisons plusieurs marbrures, qui sont récupérées pour être séchées, il s'agit ensuite de retrouver nos productions, et cela devient compliqué si nous. n'avons pas écrit nos initiales... Michèle a ainsi égaré ses encres flottantes...

Claude avait aussi prévu un encadrement vertical kakémono.. bambous de chez elle coupés, en long, en travers, pour que nous puissions suspendre une de nos marbrures... ...

Essai d'ajout de couleur par Hélène, le résultat est probant!!

Elle a utilisé une peinture aquarelle 'turquoise de cobalt clair"

Nous avons un peu mis "le bazar" chez Suzanne, sali les bassines et encriers, mais les petites mains se sont activées pour remettre de l'ordre ... Merci à Suzanne!

Un grand merci à Dominique C et Claude pour cette demi-journée encore réussie, avec un investissement toujours désintéressé.... pour notre plus grand plaisir!

Merci à Jean Paul pour les photos extraites de son film.

Un groupe a donc participé à cet atelier le matin, pendant que l'autre se plongeait dans l'étude des lamiacées ... concentration, écoute .... Un grand merci à Marie-Thérèse pour activer nos neurones....

LES LAMIACÉES

.JPG)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)